謝英俊的核心價值:他解救了誰? “複雜不好 簡單安足” 謝英俊

新英俊的核心價值及其時代衝突:

“謝英俊被認為足以代表台灣建築價值的核心”,這說法常常在許多國際交流的場合被聽到。但細想這所謂的”核心”到底是甚麼?

謝英俊的建築核心意義常被幾個字眼所控制: 權力對抗、人民建築、開放系統、自力造屋、永續建築。但觀察謝英俊在這些”創造”的過程中,他所根植的核心想法並非出自於理論性的啟發(區域主義或後現代思考),而直接來自於土地倫理的震撼。謝在面對921大地震的震懾之後,間接形塑自我面對自己過去及未來的分水嶺。他的”前地震時期”和台灣的高科技經濟發展時期吻合,而他的”後地震時期”則是在他直接暴露於地震的災難,並目睹了包裹在金縷玉衣下土地脆弱及失序的土地倫理。於是,他試圖改變了他自己的一切 - 這包括了他的價值觀、生活態度、建築思維,甚至他的家庭。

在“自願”的離開”固定”及”穩定”的家之後,謝英俊於是開始在各種不同的”荒原”中奔波。大地震之後的數年,謝英俊的聲名突然很被熟知;似乎只要是有關土地災難的現場都會看到他的出沒;他的團隊有如救火隊一般成為穩定及達成解救任務的英雄。而他的”英雄性”更加顯現於各式不請自來的土地崩解;這崩解中土地所顯現的以不單純是天崩地裂的自然災難,更加是各種社會系統和文化碰撞的悲劇結果。然而他所所帶來的工具既不是解救苦難的萬靈丹(純科學),也不是桃花源的鏡射(美麗的幻想),而是一種介質,一種訴諸呼喚人及其勞動以及其”願意”的投入的心。謝英俊到各處所帶來的不是靜止的設計產物,而是一種動態的歷程。

也就是這系統無法全面「解救」,只能「招喚」(calling)的特質;那些在各地由謝英俊所帶來的建築是難以衡量其單一性的成果。有些個案甚至面臨了極為痛心的挫敗;亞亞在<兩岸犇報>中所描寫他所見到「地球屋」的被荒廢,以及謝英俊自己承認面對人們拆除他的永續牆壁體換上磚塊牆等等。然而,謝英俊”喚”的聲音配合上他務實的”施工隊”本質,他畢竟也成為少數能在危急時被賦予大任並備受信任的建築師。他的兵團演化成了一支能適應並發展各種技術工法的團隊;他在台灣、西南羌族地區以及在川北震災區都發展出具差異性的技術規範,並足以反應當地人們基礎性社會需要。

謝的努力在災區、在鄉村地區的確喚起了共同承擔居住價值的”義務”,並發展出願景。但不可否認的是,這支軍團的理性實力,竟常也無力應付多變的政治現實及利益。當人民一旦過度擴張了慾望,一旦這些居民度過了困難及受災下的”原始”後,他們會很快的放棄了謝英俊所楬櫫的價值。似乎,謝的價值只能在動盪及毀滅中被看到。這也難怪有人要說謝英俊建築團隊只能在”毀滅”中、在不斷的”變動”中才有施作的空隙。

謝英俊的建築儘管在災區或是較為落後農牧地區被實踐,但是他最忠誠的擁護者竟大多來自於都會。他所形塑的”英雄性”竟不是被虔誠地供養在荒原或天災蹂躪的區域中,而在都會中。他所感動的是一群由中產所鋪陳的知識分子。這些過於”柔弱”的身體們,似乎正藉由謝的熱誠發現自己缺乏的土地實踐,並重新發現了自己的機會。謝英俊的精神此時成了一股”象徵”意義極強的神主性;這似乎反應了在現代文明下,無數微小中產階級在城市欲海下的自省。

謝英俊大聲疾呼的”主體性” 及 ”開放性”,都真切的回應城市文明中逐步喪失自我的恐懼。由於現代文明所編織出的圖像,總是被固化及被控制的;空間是單一、時間是被”靜止”的。於是謝英俊所帶領的軍團便被擬想成一股值得推薦的反攻力量。但,事實卻是,這些被知識分子拱護的謝英俊價值,終究也只能成為一個心理的慰藉罷了。2002年,在「無殼蝸牛共築一個家」的運動中,謝英俊的「開放系統」出現在台北當代美術館之前。但這系統終究也只是一個被膜拜的「藝術品」、一個「聖物」罷了。謝英俊的系統在面對巨大城市中的複雜性時,他也只能承認他的無力。

新英俊的核心價值及其理性系統

在建築歷史上,Gropius的包浩斯思想是最常被提及和謝英俊之間做成連接的討論。這兩個思考都有一個本質上的相似性:理性成為建築的語彙,同時理性也成為社會問題的解決方案。但Gropius最終卻面臨背負「功能主義」的負面評價。其失敗的根源便是來自於他的理性方案最終未能與「社會性」的解決思想產生完全的契合。他在「包浩斯宣言」中所期待的是「建築成為一切工藝及工業的整合體」,而且建築能誠實的面對「社會價值」,並成為解決社會問題的主要工具。但這一切都並未成功。其不成功的原因歸責於一個關鍵因素:Gropius的啟發最終發展為一種由建築構造及建築風格互相呼應的系統,因為這系統過於僵化,無法及時反映需求。

根據包浩斯的建築觀點,建築設計及構造所完成的建築將會完整的展示其風格,因為這個風格既反應其真實的材料性,也顯示現代生活的個性。但這一個說法忽略了「生活感」的多變性及偽虛姓(pretentious)。當包浩斯的「建築之美 = 需要 = 社會價值」發展為以「建築本體」做為現代生活質感的代理人時,時代卻常在細膩層次上快速演化。Gropius的建築製造及思想系統在進入50年代之後,已經不足以應付快速變化的「新需要」。

相較於Gropius的核心思考,謝英俊的理性系統有些許的不同。這差異來自於幾個核心概念:(一)由於謝英俊的思維具有「施工隊」起家的個性,因此解決後端營造問題才是其實踐意義的根本。這相較於Gropius系統中堅持的前端「建築」解決方案有著巨大的差異。這差異也就主導了謝英俊的建築具有「弱化設計性」的特質。對於謝而言,建築的本體、型式及風格並非設計者的強勢成果,建築所試圖反應的意義,並非關注於建築師方的想像而是使用者方的想像。(二)再者,謝英俊的系統建立在一個以文化為基底所建構的空間質感,而非以技術層次所建構的進化(現代)想像。謝務實的削弱技術層次對於人民居住意義的價值,而將這分力氣轉移到「表面符號」的處理,並試圖”喚起”為居住所投入的原始奉獻。前者可以觀察到謝英俊在不同地點所使用的表面填充材料或是覆蓋(clad)材料的變化性。「竹和草泥」、「草土填充」、「土磚」、「竹」、「青石」、「黏土」、「水泥和石塊」、「杉木雨淋板」等等凸顯這個團隊一方面試圖以多變來宣揚其經濟及功能性的選擇性,在另一方面這些材料更能對應文化場域或是生活的質感的實踐。簡而言之,謝英俊的設計核心在於縮減人及建築本體的距離,他試圖告訴每一位居住者這是一個小尺度,且是一個可被經營的居住空間,而非建築物。

對於真實居住空間的「喚起」是很直接的,因為如果建築是以技術及純粹金錢所決定的交換體系,居住的意義將不會很自然的呈現。於是,謝英俊常試圖以「換工」「以工代賑」及「協力造屋」等機制共構一個整體意識下的居住想像。Gropius的另一個失敗便在於其期盼建立如中古時期的「行會」(guild)是無法實現的;儘管這理念展現在包浩斯的教育體系中,但建築設計及營造還是一種被壟斷下的產業、工業及商業模式,它更無法自然的呼喚居者以及建造者身體的連接。不論「換工」及「協力造屋」其實都起源於經濟資源的不足,但其背後都隱含著「自主協議」及「身體勞動」的兩項動能;當參與者都要加入一種分配下的身體義務時,身體自然就必須學習現在的營造以及未來的改造的雙重需要,同時進而發展出社會集體意識。儘管,這些集合分配身體義務的制度也遭遇巨大利益擺不平的衝突,但「呼喚」身體記憶以及居住性的聯繫,對於共同居住的社會聯繫具有相當強烈的意義。

儘管所有的謝英俊的營建系統具有一個強大的理性個性,但它其實被刻意「埋」在無形式中。獨立「型」的語言並不代表太大的意義,反倒是它們所被設計成可以產生「聚集性」的共同語言。一個整組的配置才能見到謝英俊系統真正的價值,而非獨棟建築。當比較和Gropius有著相同浪漫社會主義意識的Bruno Taut的作品之一:Gehag商業聯盟的集合住宅( Hufeisseniedlung馬蹄形住宅 )時,將發現這兩者有一個類似性。它們的歷史定位都和提升某一階級性的生活狀態有關。Taut訴諸以預鑄系統及標準化平面來完成任務的理性選擇,但特別的是,Taut在大戰之後發展出的烏托邦居住空間思想(出現在<阿爾卑斯山建築>、<城市解決方案>)則隱約的成為Hufeisseniedlung「理想」的居住空間語言;「馬蹄」的圖形體現一個整體的完整性,更重要的它代表社區意識的核心。

謝英俊或許沒有類似Taut的象徵化的圖形語彙,但謝的系統非常類似Taut在藉由整體的空間配置性,達到將家的建造計畫變成家鄉營造的整體認同。只有將獨棟建築「聚集」成為整體的配置後,部落的居住感更加能展現其價值。在太麻里、瑪家農場、新竹煤園部落、新竹天湖部落、四川里坪、四川楊柳村中,整體的配置計畫首先是在有限的土地中協議出道路、停車區域、販賣、綠地等生活需要區域,接著在放上參差的住宅。但儘管這整體空間性相當理性,甚至帶些單調,但對於營建每一個人的家及共同守護家鄉的承諾上,這氣氛似乎隱約的出現在緊密的規劃密度及其生活質理中。在連續的牆面、無垠的屋頂起伏中,一股原始的家鄉意識被展開。

新英俊的核心價值及「原始」的呼喚

「原始」是隱藏在謝英俊建築表面的靈魂。在啟蒙主義時期被大量思考的原始啟發將未來的承諾投向「原始」;迪福(D. Defoe)的<魯賓遜漂流記 Robinson Crusoe>正是這思維下的產物之一(1725)。「在所有建築歷史的過去都可以發現,當建築文化走到危機時,建築師便會回頭去思考人類的原始小屋」,Joseph Rykwert寫於1970年代末期的<天堂下的亞當之屋>一書中又說:「有關原始之屋的意義會在不同的時間及不同的地點被思索;這會是一個永久及不可避免被討論的議題,由其對於建築以及它使用者關係的論述更是如此。」

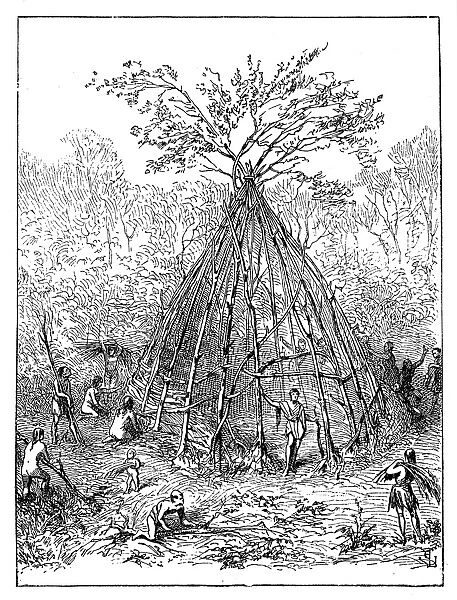

謝英俊所面臨的危機或許正是現代全人類面臨的危機:自然系瓦解、過度城市化、人類道德崩解等等;謝的解決方案是回歸「原始的呼喚」。這個「原始」便隱藏在沒有宗教的「新亞當之屋」。這「屋」是一個建構的系統,一個骨架;它有著一個模糊的圖型,但卻隨時可以披上使用者喜歡的外皮表。一棟「新亞當之屋」或可代表一個回歸原始追求下的「道德家屋」;當許多棟聚攏後,一個有如Vitruvius討論建築起源的「建築文化」被呈現。Vitruvius在<建築十書>中說建築的出現來自於森林中因雷電產生的火種,在林中的原始人聚攏於周圍,於是開始形成聚攏、對話、形成社群、技術演化及建築發展。

但猶如之前所說,謝英俊的啟蒙是直接身體的創傷經歷,而非理論。但也因為這直接面對面的接觸,使命感顯得更加直接及具急迫性。謝在這10餘年來的奔波,心中說不定有一股聲音:不知他潛心所發展出來的房子系統,會不會在不斷聚攏及繁衍後會成為「建築文化」的新機會?

或許,當人類的危機達到頂點時,這個機會才會來到。

留言列表

留言列表